고등학교 3학년이었던 1987년, 우리가 대학교 입시를 위해 열심히 공부하고 있을 때 우리나라는 민주화 열풍으로 뒤덮였다. ‘6월 민주항쟁’이 있었던 해이다.

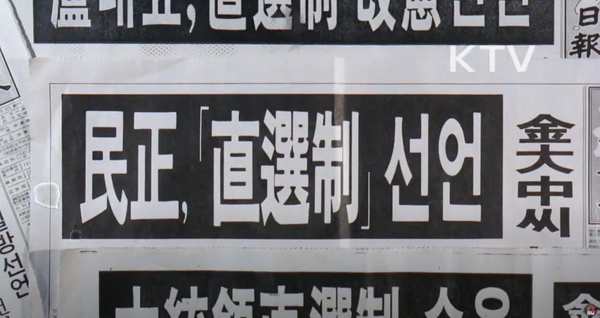

1987년, 국민들은 간선제로 선출된 제5공화국 전두환 대통령의 비정통성과 비민주성을 문제 삼으면서 직선제 개헌을 주장하였다.

전두환 대통령은 1987년 4월 13일 모든 개헌 논의를 금지하는 ‘4·13 호헌조치’를 발표하여 분위기가 격앙되었다.

이러한 와중에 서울대생 박종철이 경찰의 물고문으로 사망한 사건이 은폐·조작되었다는 사실까지 밝혀지게 되면서 민주화 운동의 도화선으로 작용하였다.

6월 10일, ‘민주헌법 쟁취 국민운동본부’는 ‘박종철 고문살인 은폐조작 규탄’ 및 ‘민주헌법 쟁취 범국민 대회’를 개최하였다. 20일간 전국적으로 약 500만 명이 시위에 참여하였고, 결국 정부와 여당의 대통령 후보였던 노태우는 ‘6·29 선언’을 통해 대통령직선제를 수용하였다. 12월 16일에 새 헌법에 따라 직선제 대통령 선거가 치러졌다.

6월 민주항쟁은 독재정권의 연장을 막고 정치 민주화의 전환점이 되었다. 국민의 힘으로 불의를 막고 정의로운 국가, 정의로운 사회를 만들 수 있다는 희망을 보여 주었다.

전국적인 민주화 열풍에도 불구하고 안동 지역에는 그다지 큰 영향을 미치지는 않았던 것으로 기억한다. 워낙 보수적인 동네일뿐만 아니라 우리 학교가 시내에서 떨어져 있어 민주화 열기를 느끼기에 부족하였다. 다만, 시내에서 사람들이 집회를 하였고 경찰이 최루탄을 쏘기도 하였다는 말이 돌 정도였다.

그 와중에 대입 학력고사가 다가왔다. 우리가 시험을 보던 한해 전까지는 각 지역에서 전국적으로 동일하게 학력고사를 본 다음 자신의 점수에 맞추어 대학교와 학과를 선택할 수 있었다. 그러나 우리 때부터는 가고 싶은 학교와 학과를 먼저 선택한 후 학력고사를 보는 ‘선지원 후시험(先支援 後試驗)’ 제도로 바뀌었다. 점수에 따른 ‘눈치작전’을 없애고 소신 지원을 통하여 대학교 입시를 정상화한다는 취지였다.

나는 서울대학교 국어국문학과를 지원하였다. 3학년 2학기가 되어 무슨 학과가 적성에 맞을지 많은 고민을 했다. 문과이므로 누구나 그렇듯이 성적이 제일 높은 법학과, 경영학과, 경제학과를 생각하였다. 그 학과들이 나의 적성에 맞는 학과인지도 알 수 없었다.

나는 고등학교 때 국어 선생님의 도움을 받아 자작시(自作詩)를 라디오 방송국에 가서 낭송한 경험이 있었다. 크게 공을 들이지 않았음에도 선생님은 잘 썼다고 칭찬하시면서 낭송하라고 하셨다. 정말 내가 시를 잘 썼던가? 이제 나이가 들어 내가 낭송했던시를 읽어 보면 아주 정형적일 뿐 시적 영감(靈感)을 불어넣는 내용은 없어 부끄럽기 짝이 없는 내용이었다.

선배들이 학교를 찾아와 학과의 장점을 설명해 주기도 하였다. 국어국문학과를 다니던 선배는 국어국문학과를 적극 추천하였다. 나도 상당 부분 공감하였다. 대학교 입학 면접시험 당시 어떤 교수님이 나에게 왜 국어국문학과를 지원하였는지 물어보셨다.

나는 그 선배의 얘기를 장황하게 늘어놓으면서 그 선배로부터 추천을 받았다고 대답하였다. 교수님들은 그 선배 이름이 뭐냐고 물으셨다. 내가 이름을 말했으나 교수님들은 서로의 얼굴을 쳐다보실 뿐 아무 말씀이 없으셨다. 허탈하게도 그 선배는 당시 학생 운동을 하느라 학교를 거의 나오지 않아 교수님들이 아무도 몰랐던 것이다.

그해 12월 22일, 드디어 전국 학력고사가 치러졌다. 우리는 자신이 지원한 대학교에 직접 가서 시험을 보아야 했다. 어머니와 작은형이 여관에서 함께 잠을 자 주었다. 어머니와 형은 학교로 오지 말라고 부탁드렸다. 부담을 드리지 않고 혼자서 조용히 정리하는 마음으로 시험장에 가고 싶었다. 점심 식사로 김밥과 필기도구만을 챙겼다.

와글와글한 교문을 뚫고 고사장으로 들어서자 나는 그만 얼음이 되고 말았다. 학생들이 모두 책상에 앉아서 책을 보고 있지 않은가! 분명히 안내문에는 점심 식사와 필기도구만 가져오라는 취지로 기재되어 있었던 것으로 기억한다. 내가 잘못 본 것인가? 이미 때는 늦었다.

맨 먼저 국어 시험이었다. 시험 답안지와 시험 문제지를 배포하였다. 이제 시험이 시작되었다. 방송국에서 나온 카메라 기자는 고사장에서 나가지 않고 수험생 뒷모습과 수험표 등을 찍고 있었다. 여기저기서 카메라 플래시가 터졌다. 시험 감독은 왜 카메라 기자를 고사장에 들여서 시험이 시작되었는데도 나가지 않도록 하였을까? 요즘 같으면 난리가 날 일이지만 당시에는 아무도 이의를 제기하는 수험생은 없었다.

오전 시험이 끝나고 야외 벤치에서 김밥을 뜯어 먹었다. 왜 공부할 자료를 가지고 오지 않았을까 자책하였다. 비참하였다. 내가 너무 순진한 탓이라고 위로하였다. 남은 점심시간을 배회한 후 다시 오후 시험을 마무리할 수 있었다.

가채점(假採點)을 한 결과 충분히 합격할 것으로 생각하였다. 마지막으로 교수님들의 면접을 보고 합격자가 발표되었다. 우여곡절 끝에 국어국문학과에 합격하게 된 것이다. 부모님도 기뻐하셨다. 시골에서 소 팔고 고추 팔아 막내아들을 서울에 있는 대학에, 그것도 우리나라에서 제일 좋다는 대학에 보냈으니 어찌 느낌이 없으시랴? 나도 부모님께 조금이나마 효도를 하였다는 생각으로 위안이 되었다. 나의 노력에 어느 정도 보상을 받았다고도 생각하였다.

태어난 후 사교육(私敎育)이라는 것은 한 번도 경험하지 못하였다. 개인 과외는 고사하고 학원이라는 곳도 구경조차 못 하였다. 시골에는 당연히 학원이 없었다. 시내에 드문드문 있었던 보습학원, 주산학원, 웅변학원, 미술학원, 피아노학원, 태권도학원 어느 하나도 먼 나라의 이야기일 뿐이었다. 애초부터 출발선이 다르다 는 악조건을 극복하고 대학에 합격한 것이니 감회가 남달랐다.

1988년 입학식을 치른 후 따뜻한 봄날, 본격적인 대학 생활이 시작되었다. 국어국문학과 88학번 동기는 모두 38명으로, 정원이 35명에 정원 외 입학이 3명이 있었다. 가족과 같은 분위기였다. 학과 모임, 향우회 모임, 서클 모임 등 각종 신입생 환영회를 끌려 다니면서 마음껏 ‘88꿈나무’의 정취를 즐겼다. 국어국문학도로서 의 꿈을 키웠다.

그러던 어느 날, 문득 이런 생각이 들었다. ‘무엇을 할 것인가? 어떻게 살아야 하는가?’ 시대 상황에 비추어 내가 무엇을 하고 어떻게 살아야 바람직한 것인지에 대한 진지한 고민이 나를 엄습하였다.

▣박찬록 변호사 약력

▲경북 안동 출생 ▲제40회 사법시험 합격, 사법연수원 제30기 수료 ▲2001년 울산지검 검사로 임용. 서울중앙지검 등 일선 검찰청, 법무부와 대검의 기획부서에서 검사로 근무하였고 상주지청장, 부산서부지청장, 부산지검 2차장, 수원지검 1차장 등 역임. 2024년 6월11일 서울고검 공판부장 퇴임 후 변호사로 활동 ▲現) 법무법인(유한) 해송 변호사

- 【검사의 추억】㉛ 홀로서기

- 【검사의 추억】㉚ 30년 묵은 인동초

- 【검사의 추억】㉙ 슬로우 라이프

- 【검사의 추억】㉘할 일 없으면 시골에 가서 농사나 지어라?

- 【검사의 추억】㉗초가집에도 전기가 들어오다

- 【검사의 추억】㉖우리 집 소, 외박을 감행하다

- 【검사의 추억】㉕소는 누가 키울 거야?

- 【검사의 추억】㉔지천명(知天命)의 즈음에서

- 【검사의 추억】㉓담배는 끊는 것이 아니라 안 피우는 것이다

- 【검사의 추억】㉒누명(陋名)

- 【검사의 추억】㉑꽃 중의 꽃

- 【검사의 추억】 ㉝ 민주화 물결의 끝자락에서

- 【검사의 추억】 ㉞ 나는 대한민국 육군이다

- 【검사의 추억】 ㊱ 학생들 가르치기

- 【검사의 추억】 ㊲ 적성은 움직이는 거야

- 【검사의 추억】㊳ 도(道)를 아시나요?

- 【검사의 추억】㊴ 사법고시에 합격하다