시골에서 농사를 짓기 위해서 소가 반드시 필요한 존재였다. 소의 도움 없이 인력(人力)만으로는 농사를 짓기가 어려웠다.

소는 농사일을 도울 뿐만 아니라 생계를 꾸리는 데 중요한 수단이 되므로 단순한 가축을 넘어 가족과 같은 범주에 속하게 되었다. 시골 가정의 재산목록 1호라고 해도 과언이 아니었다.

송아지는 키워서 일소로 사용할 수 있을 뿐만 아니라 시장에 내다 팔아 온 가족의 생계를 유지할 수 있는 가장 큰 재원(財源)이기 때문이다.

우리 집도 예외가 아니었다. 부모님이 농사를 지으시고 1년에 한 마리 정도의 송아지를 판매하여 우리 7남매를 공부시키고 먹여 살리셨다. 송아지를 판 대가로 자식들의 학비와 생활비 마련에 큰 도움을 받을 수 있었다. 물론 어미 소는 송아지를 판 후 10일 정도 먹지도 않고 목이 쉬어라 울어 대어 미안한 감도 없지는 않았으나 우리도 어쩔 수 없었다.

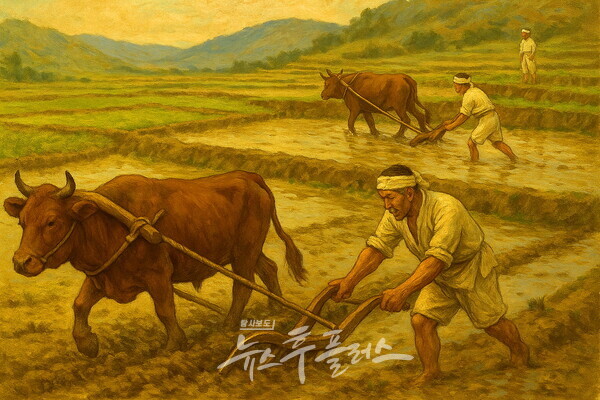

봄이 되면 소를 이용하여 밭이나 논을 갈아 농사를 준비한다. 소에게 ‘쟁기’를 연결하여 밭을 갈아 병충해를 제거하고 토양에 영양분을 공급한다. 밭고랑을 만들어 파종하기에 용이하게 만든다.

또한, ‘써레’라는 도구를 이용하여 논의 흙을 평탄하게 만들고 거기에 모를 옮겨 심는다. 농가에서 소가 이러한 일을 도와주지 않으면 가족 중 누군가가 소의 역할을 대신해야 한다. 주로 기술을 가진 아버지가 쟁기나 써레의 키(key)를 잡고 어머니나 자녀들이 앞에서 끌어야 했다. 그만큼 소가 없는 상태에서 가족들의 노동은 가중될 수밖에 없었다.

가을에 추수철이 되면 소가 또 필요하다. 달구지나 리어카에 소를 연결하여 농작물을 집이나 탈곡 장소까지 이동하게 해야 한다. 간단한 농작물은 소 등에 ‘지르매’라는 도구를 이용하여 소가 직접 지고 이동하게 한다. 쌀이나 보리, 고추가 든 가마니를 사람이 지게에 지고 이동하는 것은 체력에 한계가 있다.

지금에야 경운기, 이양기, 탈곡기 등 각종 농기계가 보편적으로 공급되어 소를 이용할 필요가 없으나, 내가 어렸을 때에는 소가 없이 농사를 짓는다는 것을 상상하기 어려웠다. 더구나 우리 마을과 같이 산지로 형성된 험한 토지에서는 더더욱 소의 역할이 컸다.

소를 돌보는 거의 모든 일은 자녀들의 몫으로 돌아갔다. 나는 여름부터 가을까지는 학교에 갔다가 집으로 돌아오면 우리 집 소를 몰고 산에 풀을 뜯어 먹이러 갔다. 소를 집에 두고 소죽을 끓여 주거나 여물을 먹이자면 그 양을 감당할 수 없기 때문이다. 사료를 주면 되지 않느냐고? 맞는 말이다. 그런데 당시에는 소에게 줄 사료가 없었다.

소가 산에서 풀을 뜯어 먹게 하고 운동도 하게 함으로써 여물을 해결함과 동시에 소에게 농사에 필요한 힘을 비축하게 한 것이다. 학교를 가지 않는 날이면 오전에는 밭을 매는 등 부모님의 일거리를 도와주고 오후에는 어김없이 소를 몰고 산으로 갔다.

우리 동네를 둘러싸고 있는 산에 가면 내 또래들이 소를 몰고 나와 풀을 먹인다. 소에게 풀을 먹이기에 적당한 산이 있다. 맛있고 보드라운 풀이 자라는 곳이 따로 있다. 소들이 그런 곳을 더 잘 안다. 우리는 소를 그냥 산에 풀어 둔다. 그러면, 소들끼리, 친한 소들끼리 몰려다니면서 풀을 뜯는다. 서로 앙숙인 소들은 만나자마자 쌈박질을 한다. 인간 세상이랑 똑같다. 어떤 때는 뿔이 부러질 때까지 싸움을 하여 두 소는 서로 다른 곳에서 풀을 뜯도록 해야 할 때도 있다.

우리들은 산에서 밤을 줍거나 함께 야구를 하기도 하였다. 비닐을 뭉쳐 고무줄로 칭칭 감은 것을 공으로 삼고, 나무를 베어 적당히 다듬은 것을 배트 삼아 야구를 하였다. 1982년에 시작된 우리나라 프로야구의 열풍이 산골 소년들에게까지 전파된 덕이었다. ‘MBC 청룡’이 더 강팀이니, ‘삼성 라이온즈’가 더 강팀이니 하는 꼬맹이들의 논쟁을 심심찮게 목격하였다.

여름에는 틈틈이 소꼴을 베어 여물을 끓이는 것에 대비해야 한다. 소는 아무 풀이나 뜯어 먹지 않는다. 보드랍고 맛있는 풀을 좋아한다. 아무 풀이나 먹었다가는 배탈이 나기에 십상이다. 보드랍고 맛있는 풀이 자라는 곳은 한정되어 있고 집집마다 소를 기르고 있으니 꼬맹이들 사이에는 그러한 풀을 확보하는 것이 전쟁이나 다름없었다. 나에게도 소꼴을 베어 모으는 것이 참으로 고충이었다.

겨울에는 산에서 소에게 풀을 뜯게 할 수 없으니 비축하여 둔 볏짚이나 콩깍지 등을 이용하여 아침과 저녁 두 차례 소죽을 끓여 준다. 커다란 가마솥에 볏짚과 콩깍지 등을 넣고 장작불로 소죽을 끓인다. 아궁이에는 빨간 숯불이 이글거리고 우리는 거기에 고구마를 구워 먹었다. 함박 고구마의 맛이 아직도 느껴진다.

소는 참으로 우직하고 고마운 동물이다. 태어나서 죽을 때까지 일하고 죽어서는 뼈와 고기를 사람들에게 제공한다. 자신을 기르는 주인으로부터 여물을 얻어먹고, 주인과 함께 농사일을 하고, 한 지붕 아래에서 함께 잠을 자다 보니, 소는 주인의 성격을 그대로 닮아 간다.

다행히도 우리 집 소 중 난폭하거나 성격이 모난 소는 없었다. 그렇게 나는 소를 키우면서 어린 시절을 보냈다. 소는 누가 키우냐고? 나와 같은 산골 소년들이 소를 키웠다.

▣박찬록 변호사 약력

▲경북 안동 출생 ▲제40회 사법시험 합격, 사법연수원 제30기 수료 ▲2001년 울산지검 검사로 임용. 서울중앙지검 등 일선 검찰청, 법무부와 대검의 기획부서에서 검사로 근무하였고 상주지청장, 부산서부지청장, 부산지검 2차장, 수원지검 1차장 등 역임. 2024년 6월11일 서울고검 공판부장 퇴임 후 변호사로 활동 ▲現) 법무법인(유한) 해송 변호사